... Дети-инвалиды - не абстрактные единицы, а реальные дети, имеющие лицо и характер. В тяжелых условиях порой катастрофической инвалидности, как бы на иссушенной почве, они живут свою единственную и неповторимую жизнь. Их тело в случае серьезных, множественных нарушений развития, способное своим видом вызывать отторжение у здоровых людей; душа, живущая в предельной скудости возможностей, зачаточный интеллект (если речь идет о детях с серьезными нарушениями) – все это есть единственное, чем они владеют, это все, что им дано, что они знают – с первого дня и до конца жизни.

... я вспоминаю слова одной православной женщины, ухаживавшей за такими детьми в психиатрическом интернате, которые она сказала про одного из них, – полностью не говорящего мальчика, именно с множественными нарушениями.

От него отказалась мать. Она не хотела его, во время беременности туго перетягивала живот, чтобы спровоцировать выкидыш, этого не добилась (ребенок родился) – но руки и ноги его были сломаны еще в утробе. Они были кривыми и тонкими, и голова так оттягивала тонкую шею, что, казалось, оторвется. Но мальчик мог следить за происходящим в палате, и многое веселило его. Часто он лежал неподвижно, подолгу смотрел вверх, как бы что-то следя глазами.

И та православная женщина сказала мне: «Я часто присматриваюсь к Саше. Иногда у него бывает удивительный вид, такое необычайное выражение лица … порой, мне кажется - он видит ангелов». Помолчав, добавила: «Матерь Божия с такими, как он. Мы-то, по грехам нашим, еще не известно, где будем…».

... вся тема тяжелых больных детей, детей с патологиями, с психическими и умственными серьезными патологиями, в конечном счете целиком висит не на тех или иных социальных принципах, гарантиях, правах (людей, детей), крайне важных в решении возникающих проблем, которыми надо заниматься. Но сами принципы и права являются следствием человеческого, личностного аспекта проблемы, нашей способности видеть в этих детях людей, видеть личности.

Простейшим образом это проявляется в том, что именно родители таких детей, не отказавшиеся от них, любящие, и видящие в них именно детей, то есть имеющие к ним самое прямое и личное отношение, всегда были двигателями в этой проблеме. Не сверху спускались законодательные акты, но именно родители и, затем, присоединившиеся к ним психологи, медики, педагоги, юристы, часто сами прошедшие через такой же родительский опыт, знающие его изнутри, стоят у истоков всех социальных инициатив в этой области, от создания групп и центров поддержки до законодательных актов. Так в нашей стране, так (несколько раньше) в западных странах. (У нас этот процесс только-только начинается.)

... Один человек, воспитывающий дочь с синдромом Дауна, сказал мне вот что:

«Я всем говорю, причем именно то, что знаю, что сам пережил лично, в чем уверен - но мне никто не верит. Я говорю, что появление ребенка-инвалида в семье есть особый дар Божий, который может преобразить нашу жизнь».

Это не «красивые» слова, а - правильные слова. ...

Поэтому требуется, чтобы и общество научилось смотреть на этих детей, как на личности, а не просто как на инвалидов, тем более - уродов. Чтобы СМИ уделяли время этим детям, и именно не в плане трагедии и уродства, а в плане того, что они являются личностями, и в плане того, что не только мы можем что-то дать им, но и они (их появление в семье) нам. Бог может через этих детей дать нам то, что иным образом мы просто не были бы способны получить.

Необходимо, чтобы здоровые люди, здоровые дети не шарахались от детей-инвалидов, но умели с ними общаться. Наших детей надо прямо приучать к этому. Это им будет только полезно. Уметь общаться с теми, кто имеет меньше возможностей, чем они.

Статистика

... Я использую цифры Уполномоченного по правам человека, приведенные в его докладе в мае 2006 года, и некоторые другие источники.

Прежде всего общая численность детей в России уменьшается, детей становится меньше. За последние восемь лет количество детей уменьшилась с 36 миллионов до 29 миллионов. Количество сирот, напротив, выросло (на 18%), их стало 734 тысячи. Треть детей рождается вне брака, каждый пятый живет в неполной семье; 1% всех детей живет вне семьи: это или бездомные дети, или сироты в интернатах, причем часто при живых родителях, то есть, они «отказники».

В отношении детей-инвалидов я встречал следующие цифры: в 1980 году их было зарегистрировано около 50 тысяч. В 1990 году - 155 тысяч. На 1 января 2005 года численность детей-инвалидов, находящихся на учете в органах социальной защиты, составила 593 тысячи, то есть, 2% всех детей России. Значит, с 1980 г., если верить этой статистике, количество детей-инвалидов в стране возросло в 13 раз, а с 1990 г. – почти в 4 раза. Возможно, менялись критерии оценки инвалидности, но сильный рост количества детей-инвалидов несомненен.

Реально в России их, возможно, еще больше, поскольку нет единой системы учета детей-инвалидов. В интернете встречаются данные Московской Хельсинской группы, в соответствии с которыми количество детей с ограниченными возможностями в России определялось 5% всех детей, то есть, оценивалось в 1.5 миллиона.

В Москве живет примерно 30 тыс. детей-инвалидов (оценка специалистов Центра лечебной педагогики).

Из всех таких детей в 20% случаев это психические расстройства, столько же случаев врожденных аномалий, например, болезней сердца и системы кровообращения, и других. Статистика болезней нервной системы, типа ДЦП, колеблется от региона к региону, и составляет от 16% до 35% всей детской инвалидности. Детей-аутистов в стране около 150 тысяч. Слепоглухих детей, то есть и слепых и глухих одновременно, в России насчитывается 12 тысяч.

Суммируя, можно сказать, что и в Москве, и в других регионах, около двух третей всех детей-инвалидов нуждаются в интенсивной комплексной помощи.

Проблемы детей-инвалидов и доктрина изъятия из социума

Опыт показывает, что помощь ребенку с ограниченными возможностями эффективна в том случае, если она адресована именно к нему, а не к абстрактной единице, если в основе помощи положены личные, человеческие отношения.

Свидетельствую то, что наблюдал сам. В психиатрическом интернате я видел детей с тяжелыми патологиями, которые лежали в кроватях-клетках и не были способны произнести ни слова. Там был и тот мальчик, о котором я уже говорил. Все они были с глубокими интеллектуальными нарушениями. И все нуждались не только в физическом уходе, но и в человеческом внимании к ним, в ласке, причем нуждались можно сказать, физически. Они сияли, когда с ними общались люди, и они, порой, буквально бились головой о сетку клетки, в отчаянии, когда человек, проявивший к ним внимание, должен был от них отойти. Без этого человеческого участия они не могли развиваться.

Вначале их обслуживала одна нянька на этаж, потом пришли православные добровольцы, больше женщины. И вот, получая то же самое государственное питание, под влиянием только ухода и человеческого тепла, эти дети начинали физически расти – буквально в длину.

Там же в интернате врачи мне показали карту мальчика с гидроцефалией и парализованными ногами, который мог, в какой-то мере, говорить. Лечащие врачи сказали мне, что его современное состояние - это его потолок. Впереди будет только спуск и деградация. Этого ребенка усыновила православная семья. Прошло два или три года, и вместо спуска и деградации, мальчик учился в школе, хотя и надомно, а по воскресеньям читал в церкви!

Вот сила человеческого участия.

И глубинная причина понятна – ребенок, даже изуродованный болезнью, остается человеком, остается личностью, и нуждается в том, в чем нуждается всякий человек и всякая личность.

Поэтому государственная, экономическая, медицинская и всякая иная помощь таким детям должна, в конечном счете, быть фундаментом для помощи личной. А личная помощь лучше всего может осуществляться в семье, в нормальной, хорошей семье. Там ребенок может получить любовь и быть желанным даже при его патологии. Поэтому для эффективной помощи ребенку-инвалиду государство должно не отрывать ребенка от семьи, а поддерживать семью. На это должна быть ориентирована и законодательная, и юридическая, и экономическая, и психологическая поддержка.

В нашем обществе существовала и существует доктрина изъятия ребенка-инвалида из семьи и социума и помещения его в особые условия, в изоляцию, в интернат. И родители ребенка с явной патологией уже в роддоме подвергаются уговорам отказаться от ребенка. Работает приоритет изъятия инвалидов из общества, сознательный или бессознательный.

Моему знакомому диакону долго не отдавали родившуюся с патологией дочку, так что, в конце концов, он ее вынужден был просто выкрасть из роддома. Сейчас ему не легко дома с больным ребенком, но я не слышал, чтобы он жалел о своем выборе.

Но многие родители поступают иначе. До 90% детей с синдромом Дауна оказываются в Доме ребенка, треть всех детей-инвалидов с отклонениями в умственном и психическом развитии своей семьи не видят никогда.

Дети с тяжелыми патологиями оказываются в интернате. Государство выделяет средства на их жизнь, их содержат, кормят, оказывают какую-то медицинскую помощь. Но интернат, дом ребенка - казенное заведение. Конечно, интернат интернату рознь, но в среднем его плохо переносят даже обычные дети. Опять же официальная статистика: в интернатных учреждениях дети болеют больше, чем в семье. В среднем, в интернате доля здоровых определяется в диапазоне от 2 до 15% , а в современных семьях относительно здоровы 45%.

Много острее стоит вопрос для детей-инвалидов. Из детей-даунов, попавших из роддомов в дома ребенка, по оценкам специалистов Центра лечебной педагогики в Москве, 40% детей умирают на первом же году жизни; до взрослого возраста доживает едва ли каждый десятый.

Положение семей с детьми-инвалидами

Но если дети остаются все же дома, если их не отдают, возникают свои трудности. Эти семьи почти не поддерживаются государством и обществом, и Церковь плохо знает их проблемы. Обычно такие семьи не имеют ни юридической, ни психологической помощи.

Часто, после рождения ребенка-инвалида, семья распадается, отцы уходят. По социальным опросам, на которые ссылается Уполномоченный по правам человека, в дальнейшем треть этих отцов никогда больше не встречается с этими детьми. Мать остается одна, она ближе к новорожденному, она жалеет и любит своего больного ребенка, но она часто не выдерживает и срывается эмоционально.

Это усугубляется тем, что семья ребенка-инвалида не защищена материально. По утверждению Уполномоченного по правам человека, доля прожиточного минимума ребенка-инвалида, покрываемая ежемесячным пособием, составляет не более 3% необходимых затрат!

Это тоже следствие установки на приоритет «изъятия» инвалидов из общества и содержания в интернатных заведениях, потому что существует огромная 5-ти, 7-ми кратная разница в средствах, выделяемых государством на ребенка в интернате и на поддержку его в семье. Разница типа 14-20 тысяч рублей на содержание ребенка в интернате, и только 2-5 тысяч рублей в семье.

Это значит, что основная сумма выделяемых государством средств крутится в интернатных учреждениях и оседает где-то там, в социальных структурах, в толщах чиновников. Они не доходят до конкретных детей.

Между тем, расходы на содержание больного ребенка, на осуществление коррекционных программ с ним в 3 раза выше, чем на содержание здорового ребенка [1]. Эту дороговизну коррекции и я знаю в своей семье. Если бы не нашлись православные люди, которые решили поддержать нашего ребенка-аутиста, мы не могли бы осуществлять его коррекцию.

И вот, в итоге всего, одинокая мать ребенка-инвалида нередко находится еще и сама в состоянии депрессии. Она замыкается в четырех стенах в своей беде, отодвигается от друзей и сослуживцев, испытывает комплекс вины. Она оказывается в том положении, в котором помощь окружающих ее людей, наша помощь, могла бы быть особенно эффективной. Но она обычно не получает ее, в том числе и из приходов, если она посещает церковь. Ее проблемы остаются для окружающих людей скрытыми и непонятными.

Социальная жизнь такой семьи не защищена. Вместе с ребенком мать имеет права, определенные законом, но без юридической поддержки она даже не знает о законах. Порой она годами бьется с местными чиновниками за права ребенка. Иногда побеждает – особенно, если объединяется с другими родителями. Но часто победа бывает не полной, и достается дорогой ценой - невозвратимо потерянного для развития ребенка времени. И не каждая мама выдержит такую борьбу. Чуть позже я приведу конкретный пример мытарств матери ради сына.

Существует очень сложная проблема обучения детей-инвалидов, особенно с тяжелыми интеллектуальными нарушениями. От помещения их в адекватную среду развития, среду обучения, может кардинально зависеть их интеллектуальный уровень. Особенно это касается детей с аутизмом, с Даун-синдромом, и других. Часто они могут учиться, но по специальным индивидуальным планам, и со специально подготовленными педагогами, знающими, как надо с такими детьми работать. Однако у нас в стране нет развитой системы обучения таких детей. Закон теоретически гарантирует их право на учебу, но реализовать его порой бывает очень трудно или не возможно.

И последнее: в проблеме детей-инвалидов надо иметь в виду и их будущее трудоустройство. Работа – это ведь не только работа, это мощный инструмент социализации человека, его реабилитации (если речь идет об инвалидах). Не все инвалиды способны выполнять какую-то работу. Но даже если бывший ребенок-инвалид способен выполнять ее, он не может работу получить. У нас занятость повзрослевших детей-инвалидов не превышает 15%, в то время как в США она в два раза выше, в Великобритании – почти в три. В Китае же 80% всех инвалидов так или иначе включены в работу [2].

Родительские организации

... В настоящее время в России существуют сотни центров или родительских организаций. Существуют наработки, осуществленные в этих центрах. В обществе постепенно осознается наличие проблемы детей-инвалидов. Опыт объединения родителей больных детей, опыт их взаимопомощи, опыт различных акций, проводимых такими объединениями, работает. ...

СМИ лишь недавно и пока недостаточно стали уделять внимание проблеме детей-инвалидов, широкое общество еще не готово к принятию таких детей. Часто здоровые дети гораздо легче принимают в общение детей-инвалидов, чем их взрослые родители. Увидев, где граница возможностей больного ребенка, дети играют с ним в этих границах - они скорректировали свое поведение. У взрослых существуют предвзятые отторжения. Вдруг их здоровому ребенку будет вредно общение с ребенком с ДЦП, аутизмом или синдромом Дауна.

Но вреда не будет! Кроме нравственной пользы ничего не будет! Хотя бы уже потому, что сила, энергия, изобретательность, приспособленность – на стороне здорового. А вот чистота бывает, порой, и на стороне ребенка с ограниченными возможностями. И сами родители больных детей часто удивляются атмосфере доброты и открытости, существующих в этих родительских объединениях, так контрастирующей с атмосферой в обществе в целом. И иначе не может быть. Болезнь детей, общая беда и общая забота смывает ложные распространенные ориентиры сознания. Я видел людей, которые привозили своих здоровых детей в лагерь реабилитации детей-инвалидов, чтобы они пожили в этой оздоровляющей нравственной атмосфере.

Путь каждого объединения родителей детей-инвалидов мог бы стать поводом отдельного описания, книги. Путь начинается с боли, с трагедии детей и родителей, пролегает через трудности социальные и организационные. И это не произвольное желание родителей во что бы то ни стало объединяться, а жесткая необходимость помочь детям. Не «триумфальное шествие» родительского объединения, но постоянная борьба, попытка выжить и помочь.

Мытарства матери

... Вот история аутичного мальчика из Саратова и его мамы в связи с их попытками реализовать право ребенка учиться. В конституции оно подтверждено законом в отношении всех детей без изъятия. История эта мне известна, потому что я был в переписке с этой мамой. ...

Мальчик родился в 1990 году, в 4 года ему поставили диагноз – «аутизм». Его поставили не в Саратове, там не было нужных специалистов, а в Москве. Мама пыталась работать, но ребенка трижды отчисляли из детского сада (он был слишком возбудим), и им пришлось жить на пособие по инвалидности ребенка. В школу мальчика также не брали, даже во вспомогательную, так называемого VIII вида, и даже на надомное обучение. Мать опять отправилась с ребенком в Москву к тем специалистам, которые когда-то свидетельствовали «аутизм».

Теперь в двух коррекционных центрах два крупнейших специалиста по этому заболеванию подтвердили: ребенок обучаем. Только после этого его, наконец, приняли во вспомогательную школу – на надомное обучение. Ему было тогда 8 лет. За пять лет он окончил четыре класса. И вновь, при переводе в пятый класс, его отчислили из школы (то есть, дом перестала посещать учительница) - без права возобновления учебы, потому что он был признан «необучаемым». Матери настоятельно рекомендовали поместить его в школу-интернат.

Мать жила с сыном одна, родители умерли, мужа не было. Работать она не могла - сын требовал постоянного наблюдения. Как она писала, самые дорогие люди для нее были – брат и сын. Но брат жил в другом городе. Оставался сын, мальчик, которого отказывались учить даже на дому. Любовь к нему и была двигателем этой героической женщины.

Вдвоем они должны были жить на пенсию, которая в 2004 году равнялась 1580 рублей. По уходу за ребенком (имеющего официальный статус инвалида) государство назначило матери пособие – 140 (!!) рублей. (Они входят в сумму 1580.) У них были также: 50% оплата коммунальных услуг (ввиду инвалидности ребенка) и бесплатный проезд на городском транспорте. В 2005 году сумма, на которую они должны были жить вдвоем, поднялась до 2190 рублей (однако и цены возросли).

В этих-то условиях мать и продолжала свою борьбу за сына. В 2003 году она обратилась в суд, чтобы ей была назначена компенсация за обучение сына на дому (семейная форма обучения). Ей отказали: ведь ребенок признан необучаемым, значит, никаких компенсаций за обучение. Год она безрезультатно ходила по инстанциям, и в это же время, взяв учебники в руки, начала сама учить своего ребенка по программе 5 класса вспомогательной школы. Весной 2004 года она вновь с сыном едет в Москву. На этот раз четыре (!) специалиста подтверждают, что мальчик освоил программу за пятый класс. После этого та же медицинская комиссия Саратова, которая год назад признала мальчика необучаемым, теперь признала обучаемым. К ним домой снова стала приходить учительница.

Мать вновь стала ходатайствовать перед чиновниками о компенсации: теперь-то ребенок обучаем, а ведь она целый год занималась с ним одна. И деньги были крайне необходимы. И вновь ей было отказано. После семи месяцев рассмотрения дела отказал и суд (по мнению московских юристов – беззаконно). Ряд последующих ее мытарств такого же порядка я опускаю [3]. Больше иски она не подавала – ведь они тоже требовали денег.

Так мать проиграла все судебные процессы. И в то же время в некотором смысле она их выиграла, но выиграла в другом плане: в итоге судебных разбирательств в городе был открыт класс для аутичных детей. Четыре аутичных ребенка, в том числе, насколько я понимаю, и ее сын, стали учиться в этом классе. Еще несколько детей с аутизмом получили право официально учиться на дому (по семейной форме).

С грустью мать писала мне (в мае 2006 года): «Никому - //она имела в виду чиновников// - не нужны затраты на «неперспективных детей», совершенно не нужных для общества. Тем более, государство дает же этим детям пенсию - //выше я приводил цифры этой пенсии//. И чего эти «ненормальные» мамы еще хотят для таких детей? – чиновникам это не понятно».

Не знаю, смогла бы мать выдержать всю свою фантастическую и безнадежную борьбу, ... если бы она не нашла поддержки в других родителях аутичных детей своего города, также ходивших своими замкнутыми кругами. В 2003 году (незадолго до первого судебного процесса) эти родители создали свою местную общественную организацию «Особый мир». И именно родители, участники этой организации, собрали необходимые для судебных процессов деньги. Они поддерживали мать в трудные моменты.

«Особый мир» детей и родителей встречает Новый Год

Для мальчика, равно как и для его мамы, возник – как глоток живой воды - новый круг общения. Мамы аутичных детей стали помогать друг другу, в том числе обмениваться литературой, новостями из трудной области помощи аутичным детям. Получили они и грант на проведение с их детьми музыкальных занятий. На эти деньги купили музыкальные инструменты. Радовались: теперь три раза в неделю в местной коррекционной школе дети стали заниматься музыкой. Стали устраивать детские праздники, которые были праздниками и для мам.

Таков опыт борьбы этих саратовских женщин (почти все они одни растили своих детей), и опыт их объединения и взаимопомощи. Но их мечта - реабилитационный центр для аутичных детей в их городе - создан так и не был. (Для его создания достаточно было разрешить занять пустующий и уже разрушающийся детский сад.)

Как видно, решение проблем таких детей происходит только снизу. Только личный тяжелый труд матери и других таких же родителей мог помочь их детям, а также слегка сдвинуть (далеко не достаточно) общую ситуацию в городе.

Такой же и подобный этому опыт преодоления беды, одиночества, отчаяния и чиновного равнодушия лежит в основе всех общественных организаций родителей детей-инвалидов. История, которую я рассказал, поразительна именно тем, что она – голос множества других судеб, других историй многих других родителей, способных любить своих детей-инвалидов до забывания себя.

Снова о Соне

... С Соней я познакомился два с половиной года назад. Ей было тогда еще 10 лет. И это знакомство произвело на меня, как говорил в начале, глубокое впечатление.

Девочка-аутист имеет статус инвалида, и совершенно беспомощна в жизни. На момент знакомства, например, она не была способна полить цветы из лейки, в которую уже налита вода. И не потому, что у нее что-то с руками, а потому что она (по психологическим причинам) не могла совершать произвольные действия - действия, определяемые ее волей и сознанием. Одна нейропсихолог, работавшая в том же лагере реабилитации, и знавшая Соню уже не первый год, упорно не верила в возможности этой девочки, и характеризовала ее: девочка - имбицил. Имбицил – это гораздо хуже, чем дебил. Это глубже деформация, ниже интеллект. «Я никогда не поверю, - говорила нейропсихолог, - во все то, что приписывают Соне».

... Я не знал, как относиться ко всему этому. Но со временем я убедился, что все, что Соне приписывают, справедливо. Я разговаривал с нею через письмо. Она не могла и до сих пор не может говорить. Не может сама и писать. Но письмо доступно ей, если мать или педагог слегка касаются ее руки (психологическая, а не физическая поддержка).

И вот, мы «говорили» с нею через письмо, и меня поразил богатый внутренний мир Сони, может быть, даже уникальный внутренний мир [4]. Это особая тема, я никогда, наверно, не забуду это открытие. У девочки, поведение которой, действительно, могло казаться «имбицильным», отрешенной, не контактной (когда вы обращались к ней, она вела себя так, будто вас не было вовсе), не адекватной – внутренний мир – реальность. Он не подделка со стороны близких, не чья-то фантазия, он на самом деле имеет место.

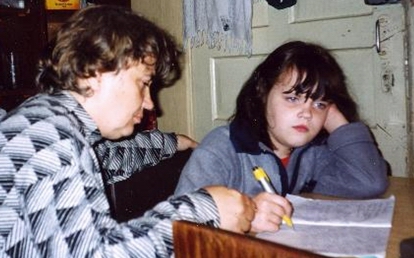

Соня пишет мне (автору - Сошинскому) свой вопрос: «Вы что думаете: как получаются счастливые люди? Вы счастливы? Совместимы ли счастье и болезнь? Счастье личное и тяжелая жизнь в стране?» Мать касается пальцем тыльной стороны руки – поддерживает Соню психологически. (июль 2004 г)

... Какой ответ можно ждать от девочки этого возраста, на вопрос: что такое, по ее мнению, «наука», да еще если ее интеллект некоторые психологи приравнивают уровню имбицила? Соня дает определение не детскими словами: «Наука – это система знаний, основанных на сомнении». ...

... А что такое «мысль»? Как она определит свое понимание «мысли»? Когда Соню вы спрашиваете, она не смотрит (не может смотреть) на вас. Когда пишет ответ – не смотрит на лист бумаги. Смотрит в сторону, порой – противоположную. И где-то у себя за спиной пишет. Вновь она дает свой ответ (повторяю, ей было всего восемь лет): «Мысль есть самая великая, после любви, сила в мире».

А что такое стыд? «Стыд - это огонь, выжигающий грех из души».

Ну а что же такое сама «душа»? Кто из нас, взрослых и умных, решится ответить на вопрос, что такое душа? Я бы не решился. Едва ли придумаю что-нибудь, кроме тавтологии. Соня пишет: «Душа – это пустое место в человеке, которое человек может заполнить Богом или сатаной».

... Здесь возникает вопрос, о котором я уже упоминал: что же следует считать инвалидностью ... ? Как отличить, что перед нами: глубокая неполноценность ребенка? Или особый путь человека перед Богом, драгоценный путь? Наше достояние и милость Божья к нам?

За то, что у меня смог возникнуть такой вопрос, я благодарю всех детей-инвалидов, с которыми встретился в жизни.

[1] Сведения из доклада Уполномоченного по правам человека.

[2] Уполномоченный 2001

[3] Например, она писала в Министерство труда и социального развития на предмет компенсации на реабилитацию сына – и получила отказ. Она повела сына в Областной реабилитационный центр – но «специалисты» дали заключение, что занятия ребенка в этом Центре противопоказаны ему (Центр не имел опыта помощи аутичным детям), и так далее.

[4] В частности, когда я сказал еще десятилетней Соне, какую важную роль в общении людей играет речь, как она нужна, чтобы можно было помогать друг другу, она написала в ответ нечто не детское, дословно: «Мышление вовсе не так жестко связано со звуковой речью. Стихи мои читают, и они влияют на людей, хоть я молчу. А значит, я говорю и помогаю».

© Сергей Анатольевич Сошинский: доклад на Рождественских чтениях 2007 года. 1.02.2007 г. «Православие и мир», 30 марта, 2007

Читайте также:

• Новогодние приключения «Солнечного пса», или чудеса бывают!

Мне трудно рассказывать, как живут семьи с детьми-инвалидами. Это ОЧЕНЬ тяжёлая жизнь. Но раз в году благодаря вашим сердцам происходит настоящее чудо и люди, которых в силу болезненного состояния общества в нашей стране не принято пока что замечать и помогать им, пусть пока раз в году - они чувствуют себя не просто людьми, а - СЧАСТЛИВЫМИ ЛЮДЬМИ.

• Что там светится ? - Душа ...

Эти люди живут совсем рядом с нами. Но их стараются не замечать. Они живут в особом мире, о существовании которого могут не догадываться даже ближайшие соседи. Они могут быть невероятно талантливыми и душевно богатыми людьми, но общество упорно отвергает тех, кто не вписывается в прокрустово ложе всеобщей похожести.

• Пожалуйста, найдите меня, или нужны ли нам больные дети?

Болезнь ребёнка - это не только страдания ребёнка. Рядом с ним борются, любят, страдают, бьются, близкие ему люди. Иногда кажется, что сил уже нет, те, кто испытывал это состояние, хорошо знают, как хочется иногда отвернуться лицом к стенке и не шевелиться, ничего, никого не видеть, ни с кем не общаться.