Сергей Солодовиченко, Казахстан

Как звали Еву?

2010

◄◄ | ◄ | Глава ⚫ | ► | ►►

В русской христианской традиции имя Евы обычно произносят йева, потому что буква «е» в начале русского слова, после твёрдого или мягкого знака, а также после гласной читается «йе». Однако большинство христиан понимают, что это лишь славянская традиция, и в оригинале имя жены Адама могло звучать иначе. Первый раз в Библии оно упоминается в Быт. 3:20. Синодальный перевод содержит следующий текст:

И нарёк Адам имя жене своей: Ева, ибо она стала матерью всех живущих.

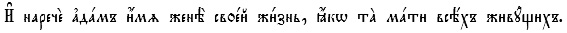

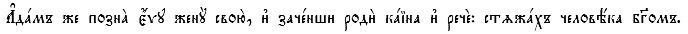

Но как же звали её в более ранних источниках? В Елизаветинской библии, которая написана на церковно-славянском языке, этот стих содержит очень интересные отличия.

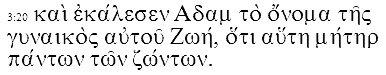

Где же «Ева»? Почему нет этого имени в Елизаветинской библии? Дело в том, что эта библия является почти дословным переводом греческой Септуагинты. Поэтому порядок и значение слов в ней прямо соответствуют греческому тексту Септуагинты:

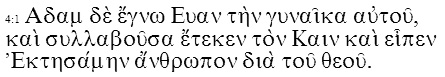

Итак, в Септуагинте в Быт. 3:20 Еву зовут «zoē», что с греческого языка переводится «жизнь». Отсюда у славян женское имя «Зоя». Во всём Ветхом завете имя Евы встречается лишь два раза. В следующей главе (Быт. 4:1) её имя приводится в греческой транслитерации: ΕΥΑ, что, скорее всего, произносилось *hewa (перед гласным «э» густое придыхание, а буква υ в дифтонге ευ читается подобно английскому «w»).

И опять греческий текст дословно воспроизводится в Елизаветинской библии:

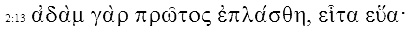

В Новом завете Еву по имени тоже упоминают лишь два раза: 2 Кор. 11:3 и 1 Тим. 2:13, где её имя передаётся «Ευαν» (вин. падеж) и «Ευα» (им. падеж) соответственно. Далее приводится стих 1 Тим. 2:13 на греческом языке.

Почему же в Септуагинте первый раз имя Евы записано греческим словом ζωη – «жизнь»? Дело в том, что древние переводчики попытались таким способом передать ту смысловую параллель, которая была в исходном еврейском тексте:

| ויַּׅקרְָא הׇאׇדׇם שֵׁם אִשְׁתוֹ חַוּהָ | Wayyiqrā(') hā’ādām šēm ’ištô ḥawwā |

| כִּי הִוא הָיתְָה אֵם כָּל־חָי׃ | kî hī(’) hāytā ’ēm kol-ḥāy. |

В иврите времён Масоретов имя жены Адама звучало Ḥawwā (חַוּהָ). Такие имена до сих пор дают еврейским девочкам, только произносятся они сейчас «Ха́ва». Как видим, в современном иврите древний семитский звук «w» перешёл в согласный «v», близкий русскому звуку «в», а также утеряно удвоение согласных, что встречается порой в современном иврите. Кроме того, ударение в слове перешло на предпоследний слог по аналогии с современными женскими именами европейского происхождения. Это лингвистическое явление произошло в иврите диаспоры сравнительно недавно, скорее всего, под влиянием европейских и славянских языков.

В древней иудейской традиции имя Евы интерпретируется как «жизнь», поэтому переводчики Септуагинты поставили в тексте греческое слово ζωη. Это позволило им в некоторой степени передать игру слов исходного текста. В стихе 4:1 таких особенностей не было, поэтому там просто вписали транслитерацию имени Евы.

В связи с этим именем возникают две проблемы.

Первая проблема в том, что библейский иврит передаёт понятие «жизнь», как правило, словом ḥāyyīm (חָיּםִ). Отсюда известный возглас «леха́им» - «За жизнь!» и еврейское мужское имя Хаим.

Почему же Еву не назвали «Хаййи́м»? Потому что имя это – мужское, да ещё и грамматически стоит во множественном числе. Можно было бы назвать Еву «Хаййа́».

Еврейское слово ḥayyā, (חַיּהָ) в качестве прилагательного значит «живая», а как существительное – «живое существо, животное», в поздних поэтических текстах – «жизнь». Если бы Тору сочиняли храмовые писцы конца эпохи Первого Храма или во время Вавилонского изгнания, было бы логично дать Еве именно такое имя. Тогда игра слов была бы хорошо понятна целевой аудитории. Однако в традиционном тексте Торы записано слово ḥawwā (חַוּהָ), у которого значение «жизнь» уже давно вышло из употребления среди евреев. К 6 веку חַוּהָ было известно лишь как устаревшее редкое слово в значении «(палаточное) поселение» (Чис. 32:41, Втор. 3:14, Иис. Нав. 13:30, 3 Цар. 4:13, 1 Пар. 2:23), которое происходит от глагольного корня со смыслом «собираться, образовывать круг, свёртываться». Надо ещё заметить, что во всех этих случаях слово стоит либо в сопряжённой форме (חַוּתֹ), либо с местоименным окончанием (חוַּתֵֹיהםֶ), и говорится всегда о селениях Иаировых. Высока вероятность, что это слово ко времени Судей сохранилось лишь среди некоторых колен, а потом и вовсе исчезло из разговорного языка евреев. Cр. с арабским словом ḥiwā'un (ٌ حوِاَء), что обозначает стоянку из палаток, расположенных кругом. С этим же корнем, по-видимому, связано и название народа Евеев (Хивеян) в Библии (Быт. 10:17 и др.).

Ещё одна проблема в том, что у имени Евы обнаруживается два звучания. Тора в масоретской огласовке сохраняет произношение Ḥawwā (חַוּהָ), но в Септуагинте гласные звуки данного имени имеют значительные и важные отличия. 72 толковника, которые составляли греческий перевод Торы в 3 веке до н.э., записали её имя греческими буквами ΕΥΑ. В Византийской империи христианские греческие тексты получили обозначение ударений и придыханий. Т.о. мы знаем, что те греческие буквы произносилось hewa. Ударение перешло в греческом произношении на предпоследний слог по греческой традиции произнесения многих женских имён. Ещё выясняется, что первый гласный в имени произносится «e», а не «а», как у масоретов.

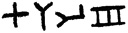

К тому же, нет никаких указаний на то, что звук «w» удваивается. На основе этих данных еврейское произношение должно быть ḥēwā (חֵוהָ). При этом в неогласованном тексте эпохи Второго Храма оба варианта будут записываться одинаково: חוה, потому что отличие имеется лишь в гласных буквах и удвоении согласных, а это в библейской орфографии, как правило, не отражалось. Наиболее вероятным выглядит предположение, что мы имеем дело с диалектными особенностями. Между произношением иврита в разных еврейских коленах отличия отмечаются уже в эпоху Судей (Суд. 12:6). По причинам, которые будут разъяснены ниже, можно достаточно уверенно говорить, что в эпоху Второго Храма в южном (иудейском) диалекте имя Евы читалось Ḥawwā, а в северном (израильском, галилейском) диалекте оно звучало Ḥēwā. Учитывая то, что в 3 веке до н.э. свитки Торы иногда записывали курсивным вариантом палеоеврейского шрифта, имя Евы в такой Торе выглядело бы примерно так, как показано на рисунке ниже.

Чтобы лучше понять исходный вариант имени Евы, давайте сравним произношение данного имени в нескольких семитских языках.

| Название языка | Запись слова | Произношение |

|---|---|---|

| Современный иврит | חַוּהָ | xav(v)a |

| Библейский иврит | חַוּהָ | ḥawwā |

| Арамейский язык | חַוּהָ | ḥawwā |

| Классический арабский язык | حَوَّاء | ḥawwā' |

| Геэзский (древнеэфиопский) язык | ሕይዋን | ḥǝyǝwanǝ |

Исходный прасемитский корень, несущий значение «жизнь, жить», состоит из согласных Ḥ-Y-W. Именно так глагол «жить» записывается в савейском (חיו) и эфиопском (ሐይወ) языках. Из корня Ḥ-Y-Wпроизошли все еврейские словоформы, связанные с понятием «жить». Анализ древних семитских текстов и методы сравнительно-исторического языкознания позволяют проследить изменение произношения имени Евы и выяснить истоки двух вариантов этого имени.

Во многих семитских языках на том или ином этапе фиксируется стяжение дифтонга ay в долгий гласный ē. Например, в Х-V вв до н.э. слово «дом» в иудейском диалекте и в классическом арамейском языке записывалось בית и произносилось *bayt, тогда как в Израильском царстве, а также у финикийцев и моавитян это же слово звучало *bêt и записывалось בת . Аналогичным образом произношение *ḥēwā сформировалось в северных еврейских диалектах из более ранней общееврейской формы *ḥaywā. В иудейском же, южном, диалекте дифтонг ay не изменился, но согласный y перед w ассимилировался с удвоением последнего, произведя вариант *ḥawwā. Так образовались два варианта произношения имени Ева, которые записывались в 1 тысячелетии до н.э. одинаково, но читались по-разному. В 7-6 веках до н.э. курсивный вариант имени Евы в свитке Торы выглядел бы примерно так:

Ко времени объединённой монархии (Саул, Давид и Соломон) у еврейских существительных женского рода, имевших ранее окончание жен. рода (a)t, согласный t в абсолютной форме на конце слова редуцируется, вызывая удлинение предстоящей гласной a. При этом сопряжённая форма сохраняет старое произношение. Таким образом, в свитках Соломонова Храма имя Евы могло бы выглядеть примерно так, как показано на следующем рисунке.

В более ранний период, в эпоху Судей, имя Евы, должно быть, произносилось *ḥaywat, и записывалось палеоеврейским алфавитом уже с буквой «йод» в середине слова и с буквой «тав» на конце (חיות). К сожалению, древнееврейских надписей того периода пока не найдено, но евреи наверняка пользовались примерно таким же

алфавитом, как и финикийцы, тогда имя Евы могло быть записано следующим образом:

В эпоху Моисея язык евреев ещё не подвергся влиянию языков древнего Ханаана и сохранял безударные падежные окончания в виде кратких финальных гласных -u (им.п.), -i (род.п.), -a (вин.п.), поэтому имя Евы тогда произносилось *ḥaywatu. Истории, которые можно сейчас найти в книге Бытия, были записаны Моисеем в единый свиток с помощью одного из древних ханаанских консонантных алфавитов, которые лучше передавали произношение и особенности западно-семитских языков и были гораздо проще в изучении, чем широко распространённая аккадская клинопись. В свитке Моисея имя Евы могло выглядеть таким образом:

Давайте подведём итог фонетических изменений имени Евы в виде таблицы. Датировка и эпохи даны ориентировочно.

| Период | Даты | Орфография | Произношение |

|---|---|---|---|

| Современный иврит | חַוּהָ | xav(v)a | |

| Эпоха Авраама и патриархов | 2000 - 1500 до н.э. | ? | *ḥaywatum |

| Эпоха Моисея | 1500 - 1200 до н.э. | חיות | *ḥaywatu |

| Эпоха Судей | 1200 - 1000 до н.э. | חיות | *ḥaywat |

| Эпоха объединённой монархии | 1000 - 900 до н.э. | חיוה | *ḥaywā |

| Библейский иврит | 900 до н.э. - 150 н.э. | חוה | *ḥawwā и *ḥēwā |

| Послебиблейский иврит | 150 - 1900 гг. | חוה | ḥawwā |

| Современный иврит | 1900 - 2000 гг. | חוה | xavva > xava |

| Греческий текст Септуагинты | 300 - 100 гг. до н.э. | ΕΥΑ | hewa |

| Византийский греческий язык | ок. III в. н.э. | ἕυα | hewa |

| Церковно-славянский язык | ок. Х в. |  | ewa > yeva |

| Современный русский язык | XX в. | Ева | yeva |

Теперь разберёмся с понятием «живой». Слово חַי (ḥay - «живой»), а также его производные: форма женского рода חַיּהָ (ḥayyā «живая»), существительные חָיּםִ (ḥayyīm - «жизнь»), חַיּהָ (ḥayyā - «живое существо, животное; жизнь») и другие показывают, что под влиянием ханаанских языков прасемитский корень Ḥ-Y-W в произношении евреев перешёл в Ḥ-Y-Y. Это изменение имело место среди всех словоформ разговорного языка, тогда как в имени Евы сохранился более ранний вариант. Однако корень H-Ỵ-W не исчез совсем. Во 2 Цар. 20:3 сохранилось слово חַיּוּת (огласовано ḥayyût), имеющее значение «жизнь», которое возможно сохраняет исходную орфографию. Оно встречается только один раз и только в составе устойчивого выражения אַלְמְנוּת חַיּוּת (’almĕnût ḥayyût - «вдовство жизни», т.е. «пожизненное вдовство»). Консонантный состав этого слова аналогичен реконструкции имени Евы во времена Моисея, только произношение изменилось со временем. Ср. тж. арамейское слово חֵיואָ, аналог еврейского חַיּהָ, записанное в арамейской части Библии (Дан. 7:5,7 и др.). В Талмудах имеется это же существительное חֵיואָ (ḥêwā - «живое существо»), а также חַיּוּתָא и חיֵותְָא (ḥayyûtā и ḥêwtā соотв.), которые переводятся «жизнь». Эти арамейские слова сохранили традиционную древнюю орфографию корня, хотя произношение изменилось ко времени введения огласовок. По имеющимся данным можно достаточно уверенно реконструировать Моисеево произношение прилагательного «живой» как *ḥaywu, где имеем корень *ḥayw- и

безударное окончание именительного падежа -u. Консонантный состав этого слова был таким: חיו.

Теперь можно попробовать реконструировать стих из Быт. 3:20 в том виде, как он был бы у Моисея. Это возможно выполнить, основываясь на данных сравнительно-исторической лингвистики. Вот мой вариант реконструкции:

| Консонантный состав выражения | Произношение |

|---|---|

| ויקרא האדם שם אנתֿ תה חיות | Wayyaqru' ha''adamu šim-'intatihu ḥaywatu |

| כי הוא הוית אם כל חיו׃ | kiyya hiwa' hawyata 'imm-kulli-ḥaywi. |

В приведённой реконструкции текста времён Моисея мы видим, что здесь наиболее ясно видна параллель между именем Евы и словом «живой». Наиболее вероятно, что эта параллель была записана во времена Моисея или в ещё более ранний период (параллель времён Авраама: ḥaywatum - ḥaywim). В более поздние периоды

произношение обоих ключевых слов начинает расходиться, слово ḥaywatu (חיות) в смысле «жизнь» начинает выходить из употребления. На более поздних этапах уже понадобилась устная традиция, что имя Евы значит «жизнь». В противном случае смысловая параллель практически не видна. Орфографическая параллель полностью теряется в эпоху Первого Храма. И, как уже указывалось выше, если бы повествование о Еве сочиняли иудеи конца эпохи Первого Храма, гораздо вероятнее было бы ожидать имя жены Адама חַיּהָ, что прекрасно сочеталось бы со словом חַי, как по смыслу, так и по орфографии. Тем не менее, в Торе сохранилась такая форма

имени Евы, которая уходит корнями во времена Моисея.

SAPE